ब्रम्हज्ञान के 4 चरण:

'ब्रह्म ज्ञान' शब्द पढ़ने के बाद जो अर्थ हमारे मस्तिष्क में आता है, वह यही है कि 'ब्रह्म' अर्थात् ईश्वर और 'ज्ञान' अर्थात् जानकारी। अब ईश्वर को जानकारी कुछ न कुछ तो सभी को होती ही है। जैसे भगवान आकाश में बहुत ऊपर किसी विशेष लोक में रहते हैं, तो सर्वशक्तिमान है, तभी तो इतनी व्यापक सृष्टि को रचना करी है उन्होंने, वे सब कुछ जानते हैं। सबके मन की बातें जानते हैं, तभी तो उन्हें सर्व अंतर्यामी कहा गया है। हम उनका दिया ही खाते हैं, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता आदि-आदि।

परन्तु यह सारी जानकारी या तो हमने किसी न किसी से पढ़ा-सुना है या फिर हमारी किसी कल्पना की उपज है। यह हमारा अनुभव नहीं है। और अनुभव के बिना सभी जानकारियों हमारा बौद्धिक विकास तो करती है, परन्तु आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाती!

उदाहरणतः एक ऐसा व्यक्ति, जिसने कभी मिर्च नहीं खाई और न हो देखी हो, यदि हम उसे मिर्च के बारे में सुन्दर, विद्वतापूर्ण ढंग से व बड़े विस्तार से बताएं, तो उससे क्या होगा? मिर्च के बारे में बहुत कुछ जान लेने पर भी हम यह नहीं कह सकते कि उसे मिर्च का ज्ञान हो गया। मिर्च देखने में हरी एवं खाने में तीखी होती है। इस बात का योगात्मक अनुभव उसे नहीं है। उसके लिये ये बाते साहित्यिक एवं काल्पनिक हैं। ऐसी साहित्यिक व काल्पनिक बातों से व्यावहारिक जीवन में कोई लाभ नहीं मिल सक्ता। उस व्यक्ति को मिर्च का वास्तविक ज्ञान तभी होगा, जब वह उसे स्वयं देखें और खायेगा। तब वह यह कह सकता है कि वो मिर्च के बारे में अच्छी तरह से जानता है कि मिर्च कैसी होती है। अतः किसी भी वस्तु को वास्तविक जानकारी उस वस्तु के योगात्मक अनुभव के बाद हो संभव है। यही सिद्धान्त समस्त वस्तुओं, जीव व चराचर जगत को बनाने वाले परमात्मा पर भी लागू होता है।

एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति ने श्री परमहंस योगानन्द जो से एक ने पूछा कि स्वामी जी, ईश्वर तो सर्वव्यापी है। कण-कण में रहता है। उसे भला कैसे दा जा सकता है?' और जिसे देखा नही जा सकता, उससे लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? 'स्वामी जी ने उत्तर देते हुए कहा अगर कण-कण में रहने वाले ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, उससे कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता और उससे मिला भी नहीं जा सकता, तो ऐसा ईश्वर कण-कण में ही पड़ा रहे, में उसकी पूजा क्यों करूं? फिर उसे माने या न माने इससे क्या अन्तर पड़ेगा?

सत्य तो यह है कि ईश्वर प्रत्यक्ष दर्शन का ही विषय है। तभी उसका कोई लाभ है। अतः परमात्मा के दर्शन के पश्चात ही आनन्द प्राप्त होगा। इस मिलन से भक्त और भगवान में जो भक्ति का सम्बन्ध स्थापित होगा, उससे हम लाभान्वित न हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूर्ण के साथ अपूर्ण का सम्बन्ध होने पर वह सर्वसमर्थ परमात्मा हम अकिंचन को भी पूर्ण बना देता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है।

ब्रह्मज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान का तात्पर्य एक ही है। वह है ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म शब्द बृह' धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है- सर्वव्यापी, जिसका विस्तार सर्वत्र है। ज्ञान शब्द 'ज्ञा' धातु से निकला, जिसका अर्थ होता है, जानना। अतः उस सर्वव्यापी सत्ता- ब्रह्म को जानना अर्थात् उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना- ब्रह्म ज्ञान है। उसका साक्षात् दर्शन होना, उससे परिचय होना, मिलन होगा- यह ब्रह्म ज्ञान है !

'ब्रह्मविद्या' का 'ब्रह्म ज्ञान'- अंतर्जगत का एक शिरोमणि विज्ञान है। आर्ष ग्रंथों में इसे ही परा विद्या' कहकर सम्बोधित किया गया। गीता इसे राजयोग कहती है। इसकी स्तुति में स्वयं योगीराज श्री कृष्ण का कथन है 'राजविद्या राजगुह्यं- यह राजविद्या है अर्थात् सभी विद्याओं की राजेश्वरी या सम्राज्ञी है। यह राजगुह्य भी है यानी समस्त रहस्यों में समाया परम रहस्य है। गोपनीयताओं का गोपनीय तत्त्व है। पातंजलि दर्शन ने इसे सर्वविषयक, सर्वधाविषयक, तारक ज्ञान का नाम दिया। वेदों का भी यही कहना है- 'ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठाम्' अर्थात् ब्रह्मविद्या सभी विद्याओं को आधारशिला है।

सभी ज्ञान-सरिताओं की स्रोत और पोषण करने वाली है। सभी विद्याएँ इसी में प्रतिष्ठित हैं। अत्यंत सहज रूप से इस अलौकिक ज्ञान के विषय में समझा जा सकता है। इसे समझने के लिए निम्न घटना आपके लिए सहायक होगी। एक बार हम कुछ जिज्ञासुओं के सवालों का समाधान दे रहे थे श्रोताओं में एक बुद्धिजीवी सर्जन (डॉक्टर) भी बैठे थे।

ज्यों ही उन्होंने सत्संग-विचारों में नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा को देखना कठिन नहीं हैं; कठिन है तो ऐसे सच्चे ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु का मिलना, जिसने स्वयं तो परमात्मा को प्राप्त किया ही हो और जिज्ञासुओं को भी तत्क्षण परमात्मा के दर्शन कराने का सामर्थ्य रखता हो। अतः जिस भी मनुष्य के भीतर सच्ची जिज्ञासा है, उसके लिए ईश्वर का दर्शन होना एक सहज-सुगम घटना है।

अतः सच्चाई तो यह है कि ब्रह्म ज्ञान दुर्लभ नहीं; दुर्लभ तो है ऐसे ब्रह्मज्ञान प्रदायक तत्त्ववेता सतगुरु का मिलना, जो इस परम-विद्या का उद्घाटन हमारे भीतर कर सकें। कारण कि एक ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु ही इस ज्ञान के उद्घाटक हैं।

ब्रह्मज्ञान की पहचान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्म ज्ञान-दीक्षा की विधि व इसके द्वारा प्राप्त अनुभूतियाँ शास्त्र सम्मत (जिसे शास्त्र माणित करें) होनी चाहिए। दीक्षा के समय, गुरु एक शवप्राय सूक्ष्म देह में शिवत्व का समावेश करते हैं-

'शिवाक्तिकरावेशाद्गुरुः शिष्यप्रबोधकः'- अपने चैतन्य शक्तिमय स्पर्श से शिष्य को जागृत करते हैं।

उसके जड़ केंद्रों में नवचेतना का संचार कर देते हैं। इसी के साथ उसके अंदर ब्रह्मज्ञान की प्रक्रिया का आरम्भ होता है। ब्रह्मज्ञानियों का सदा से उपदेश रहा है तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत्। अर्थात् सब प्रयत्नों द्वारा सर्वप्रथम गुरु-दी ग्रहण करो। जब जिज्ञासा पूर्ण सतगुरु के द्वारा दीक्षित होता है, तो उसे अपने अन्न्तजगत ब्रह्म ज्ञान का शिक्षा खोलकर उसे अंतर्मुखी बना देते हैं।

शिष्य अपने अंतर्जगत में प्रवेश कर अलौकिक दृश्यों और अनुभूतियों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है। इस जगत के कोटि कोटि दिव्य नज़ारे और अनुभूतियां साधक को सराबोर करने लगती हैं। यह आंतरिक प्रकाश या दृश्य कोई साधारण नहीं हैं। ये साक्षात् ब्रह्म का बहुविध झांकी है। अलौकिक से भी अलौकिक पारलौकिक है। ओजस्वी से भी ओजस्वी- महाओजस्वी है ! प्रखरतम और प्रगाढ़तम है। ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित होते ही साधक इन प्रकाशमयी दृश्यों को अपने भीतर प्रकट देख सकता है। केवल प्रकाश ही नहीं, सकल ब्रह्मांड के रंग-बिरंगे नज़ारे भी, अद्भुत छटा लिए, उसके भीतरी पटल पर जगमगा उठते हैं।

कबीर जी साधक के इन मनोहारी अनुभवों को शब्दों में कुछ यूँ कहते हैं। वास्तव में, हमारे भीतर तीन प्रमुख नदियां होती है- ईडा, पिगला और सुषुम्ना। इनमें से 'सुषुम्ना सबसे अधिक महिमावान मानी गई है। यह हमारे शिरोभाग (सिर के सबसे ऊँचे भाग) में स्थित ब्रह्मरंध्र से लेकर सीधे मेरुदण्ड के नुकीले अंत तक होती है। परन्तु जहाँ ईडा और पिंगला ।

प्राकृतिक रूप से जागृत होती हैं। वहाँ यह अलौकिक नाडी- सुधुम्ना। अवरुद्ध, निष्क्रिय और सुषुप्त ही रहती है। सतगुरु दीक्षा-क्रम में इसी आध्यात्मिक अंतर पथ को खोलते हैं। इस ब्रह्म नाड़ी को जीवित कर अब अगला पड़ाव हमारी इस जागृत सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा-प्रविषट का है। कैसी ऊर्जा? इसे ऋषियों ने 'आदिनाम' या 'वाक् कहा। गुरु साहिबानों ने इसे 'शब्द' या 'नाम' कहा, तो सूफी फकीरों ने 'क इलाही' कहा।

बाइबल ने इसे 'वर्ड' की संज्ञा दी, तो यूनानी तत्त्ववेताओं ने लोगों' की। यही हीब्रू भाषा में 'कैमरा', अरीमीनी में 'एमर' में 'ताओ' कहलाया। यह आंतरिक ऊर्जा अर्थात् आदिनाम इतने सम्बोधनों का स्वामी होते हुए भी अव्यक्त है। शब्दातीत का नाम अतीत है। जिव्हा से इसे पुकारा नहीं जा सकता। तभी प्रज्ञावान मनीषियों ने इसे 'नाम नाम' या 'अकथ कथा' भी कहा।

अध्यात्म जगत से सम्बन्ध रखने वाले अधिकतर लोग किसी विशेष मंत्र या प्रभु के किसी गुणवाचक नाम को ही 'शाश्वत नाम' समझ लेते है। उसी का सुमिरन करने लगते हैं। पर लिखित और जीवित शास्त्रों (संत-सद्गुरुओं) के अनुसार प्रभु का असल नाम शब्दों से परे है। ईश्वर का सनातन नाम संसार की किसी भी वर्णमाला में नहीं था जा सकता।

यह शब्दों की परिधि के बाहर है। एक आदि कंपन है। अविनाशी स्पंदन है, जो हमारे प्राणों में सूक्ष्म रूप से समाया हुआ है ठीक फूलों में बसी खुशबू की तरह। यह तो एक सूक्ष्म स्पंदन के जैसा है। एक अलौकिक विद्युत तरंग है, जो वासों में चलती रहती है। मौलाना रूमी के अनुभव के अनुसार यह 'जाने-जा' माने जानों की जान है। वेदों ने इसे 'प्राणस्य प्राण'-प्राणों का प्राण कहा है। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के समय यही नाम-तरंग सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। पर इसका सुपर्णा में प्रवेश अपने आप नहीं होता।

यह सूक्ष्म क्रिया भी केवल गुरु की कृपा से ही घटती है। कारण कि यह ऊर्जा भीतर समाई जरूर है, पर प्रकट नहीं है। हमारी वासों में है, परन्तु स्फुरित नहीं है प्राणों में है, पर प्राणित नहीं है। यही कारण है कि एक मनुष्य जीवनभर स्थूल वास-प्रवास ही लेता रहता है। उसके प्राण इंडिया- पिंगला में ही विहार करते रहते हैं पूर्ण गुरु जब हमें ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित करते हैं, तो इसी अप्रकट तरंग रूप नाम को हमारी सुषुम्णा में प्रकट कर देते हैं।

हमें तत्काल इस सूक्ष्म नाम की अनुभूति कराते हैं। इसी नाम का वास-प्रवास सुमिरन महापुरुषों ने सबसे श्रेष्ठ बताया है।

विज्ञान का तीसरा चरण अनहद नाद' जब आदि-नाम सुषुम्ना में प्रवेश कर ऊपर की ओर उठता है, तो इस प्रक्रिया में अनहदनाद का प्रकटीकरण होता है। इससे पहले साधक इस नाद को सुन या प्राप्त नही कर सकता। यह नाद वास्तव में है क्या? दिव्य कोटि की ध्वनि-तरंगें एक विशेष प्रकार की ध्वनि-ऊर्जा।

इस नाद के प्रकट होते ही नाना सुर-लहरियाँ, राग-रागनियाँ शिष्य के अंतर्जगत में गूंजने लगती है 'बाजत अनह बाँसुरी...राग छत्तीसों होइ रहे, गरजत गगन गंभीर। मेघों की सी गड़गड़ाहट । घुंघरुओं और घंटियों की सी रुनक-झुनक । समुद्र की सी गर्जना! मृग, ढोल, नक्कारों का महानाद! बाँसुरी की सुरीली धुने। वीणा की झंकारें। ये ध्वनियाँ तब ही सुनती हैं, जब सुषुम्ना नाड़ी में नाम-तरंग प्रवेश कर जाती है। अर्थात् उसे (ब्रह्मरूप आदिनाम को) सुनना हो तो सुनो, बिना कानों के बादल की गरज की भांति, वृषभ के नाद की भांति, जलती हुई अग्नि की सरसराहट की भांति ! यह क्या सुनाई देता है? यह उसी की अनह ध्वनि है।

मत समझो वह (ब्रह्म)... सुनाई नहीं देता। अरे! वह श्रवणीय है। इस श्लोक में श्रषि ने अनहदनाद की विवेचना की है। वे कहते हैं- 'यह बिना कानों के ही श्रवणीय है। कारण कि यह बाहरी नहीं, आंतरिक ध्वनि है। कानों से परे है। जबकि देह विज्ञान के अनुसार हमारे कान बड़े समर्थ मंत्र हैं। लगभग चार लाख तरह की ध्वनियों को सुन लेते हैं।

आज के आविष्कृत जटिल यंत्रों से भी अधिक संवेदनशील हैं। पर तब भी ये अनहदनाद को सूक्ष्म धुनें सुनने में असमर्थ हैं। नाद को केवल ब्रह्म ज्ञान के इस वैज्ञानिक क्रम से ही अनुभव या श्रवण किया जा सकता है।

ब्रह्म ज्ञान का चौथा चरण 'अमृत' आइए, ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्रकट एक और दिव्य पदार्थ- 'अमृत' का रहस्योजागर करते हैं।

हमारे सिर के सबसे ऊँचे भाग में गगन मंडल है और उसमें हज़ार पत्तियों वाला कमल है। इसमें 'अमृत का कुआं' यानी बेहिसाब अमृत स्थित है। अन्य महात्माओं ने इसे ही अमृत-मंडल, आबे-हयात का चश्मा आदि नाम दिए। इस कमल स्थित अमृत-कुंड से निरन्तर बूंद-बूंद दिव्य अमृत झरता रहता है

रस गगन गुफा में अजर झरे.... समुझि पड़े जब ध्यान धरे।।

पर इस अमृत की अनुभूति केवल ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा और उसकी साधना के द्वारा ही की जा सकती है। अमृत का यह रसमय पान ही जीवात्मा की जन्म-जन्मांतर की प्यास बुझाता है। उल्लेखनीय है कि ब्रह्म ज्ञान प्रदत्त ये सभी अनुभूतियाँ किसी भी प्रकार के दृष्टि-भ्रम, दिवा स्वप्न या मनोकल्पनाएँ नहीं हैं।

वास्तव में, ये तो- 'अभिव्यक्तिकराणि योग संपूर्ण योग (ब्रह्मज्ञान) के सूचक और लक्षण हैं। अक्सर ये तथ्यपरक भी होते हैं। साधक को कुछ संकेत देते हैं। इन्हें रहस्योद्घाटक या सत्य प्रकाश कहें, तो भी अतिशयोक्ति न होगी।

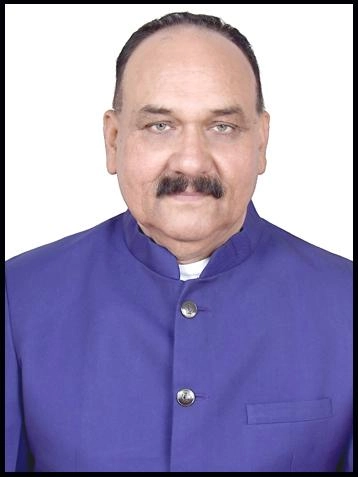

स्वामी आशुतोष

उदाहरणतः एक ऐसा व्यक्ति, जिसने कभी मिर्च नहीं खाई और न हो देखी हो, यदि हम उसे मिर्च के बारे में सुन्दर, विद्वतापूर्ण ढंग से व बड़े विस्तार से बताएं, तो उससे क्या होगा? मिर्च के बारे में बहुत कुछ जान लेने पर भी हम यह नहीं कह सकते कि उसे मिर्च का ज्ञान हो गया। मिर्च देखने में हरी एवं खाने में तीखी होती है। इस बात का योगात्मक अनुभव उसे नहीं है। उसके लिये ये बाते साहित्यिक एवं काल्पनिक हैं। ऐसी साहित्यिक व काल्पनिक बातों से व्यावहारिक जीवन में कोई लाभ नहीं मिल सक्ता। उस व्यक्ति को मिर्च का वास्तविक ज्ञान तभी होगा, जब वह उसे स्वयं देखें और खायेगा। तब वह यह कह सकता है कि वो मिर्च के बारे में अच्छी तरह से जानता है कि मिर्च कैसी होती है। अतः किसी भी वस्तु को वास्तविक जानकारी उस वस्तु के योगात्मक अनुभव के बाद हो संभव है। यही सिद्धान्त समस्त वस्तुओं, जीव व चराचर जगत को बनाने वाले परमात्मा पर भी लागू होता है।

उदाहरणतः एक ऐसा व्यक्ति, जिसने कभी मिर्च नहीं खाई और न हो देखी हो, यदि हम उसे मिर्च के बारे में सुन्दर, विद्वतापूर्ण ढंग से व बड़े विस्तार से बताएं, तो उससे क्या होगा? मिर्च के बारे में बहुत कुछ जान लेने पर भी हम यह नहीं कह सकते कि उसे मिर्च का ज्ञान हो गया। मिर्च देखने में हरी एवं खाने में तीखी होती है। इस बात का योगात्मक अनुभव उसे नहीं है। उसके लिये ये बाते साहित्यिक एवं काल्पनिक हैं। ऐसी साहित्यिक व काल्पनिक बातों से व्यावहारिक जीवन में कोई लाभ नहीं मिल सक्ता। उस व्यक्ति को मिर्च का वास्तविक ज्ञान तभी होगा, जब वह उसे स्वयं देखें और खायेगा। तब वह यह कह सकता है कि वो मिर्च के बारे में अच्छी तरह से जानता है कि मिर्च कैसी होती है। अतः किसी भी वस्तु को वास्तविक जानकारी उस वस्तु के योगात्मक अनुभव के बाद हो संभव है। यही सिद्धान्त समस्त वस्तुओं, जीव व चराचर जगत को बनाने वाले परमात्मा पर भी लागू होता है।  एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति ने श्री परमहंस योगानन्द जो से एक ने पूछा कि स्वामी जी, ईश्वर तो सर्वव्यापी है। कण-कण में रहता है। उसे भला कैसे दा जा सकता है?' और जिसे देखा नही जा सकता, उससे लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? 'स्वामी जी ने उत्तर देते हुए कहा अगर कण-कण में रहने वाले ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, उससे कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता और उससे मिला भी नहीं जा सकता, तो ऐसा ईश्वर कण-कण में ही पड़ा रहे, में उसकी पूजा क्यों करूं? फिर उसे माने या न माने इससे क्या अन्तर पड़ेगा?

सत्य तो यह है कि ईश्वर प्रत्यक्ष दर्शन का ही विषय है। तभी उसका कोई लाभ है। अतः परमात्मा के दर्शन के पश्चात ही आनन्द प्राप्त होगा। इस मिलन से भक्त और भगवान में जो भक्ति का सम्बन्ध स्थापित होगा, उससे हम लाभान्वित न हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूर्ण के साथ अपूर्ण का सम्बन्ध होने पर वह सर्वसमर्थ परमात्मा हम अकिंचन को भी पूर्ण बना देता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है।

एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति ने श्री परमहंस योगानन्द जो से एक ने पूछा कि स्वामी जी, ईश्वर तो सर्वव्यापी है। कण-कण में रहता है। उसे भला कैसे दा जा सकता है?' और जिसे देखा नही जा सकता, उससे लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? 'स्वामी जी ने उत्तर देते हुए कहा अगर कण-कण में रहने वाले ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, उससे कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता और उससे मिला भी नहीं जा सकता, तो ऐसा ईश्वर कण-कण में ही पड़ा रहे, में उसकी पूजा क्यों करूं? फिर उसे माने या न माने इससे क्या अन्तर पड़ेगा?

सत्य तो यह है कि ईश्वर प्रत्यक्ष दर्शन का ही विषय है। तभी उसका कोई लाभ है। अतः परमात्मा के दर्शन के पश्चात ही आनन्द प्राप्त होगा। इस मिलन से भक्त और भगवान में जो भक्ति का सम्बन्ध स्थापित होगा, उससे हम लाभान्वित न हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूर्ण के साथ अपूर्ण का सम्बन्ध होने पर वह सर्वसमर्थ परमात्मा हम अकिंचन को भी पूर्ण बना देता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है।  ब्रह्मज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान का तात्पर्य एक ही है। वह है ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म शब्द बृह' धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है- सर्वव्यापी, जिसका विस्तार सर्वत्र है। ज्ञान शब्द 'ज्ञा' धातु से निकला, जिसका अर्थ होता है, जानना। अतः उस सर्वव्यापी सत्ता- ब्रह्म को जानना अर्थात् उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना- ब्रह्म ज्ञान है। उसका साक्षात् दर्शन होना, उससे परिचय होना, मिलन होगा- यह ब्रह्म ज्ञान है !

'ब्रह्मविद्या' का 'ब्रह्म ज्ञान'- अंतर्जगत का एक शिरोमणि विज्ञान है। आर्ष ग्रंथों में इसे ही परा विद्या' कहकर सम्बोधित किया गया। गीता इसे राजयोग कहती है। इसकी स्तुति में स्वयं योगीराज श्री कृष्ण का कथन है 'राजविद्या राजगुह्यं- यह राजविद्या है अर्थात् सभी विद्याओं की राजेश्वरी या सम्राज्ञी है। यह राजगुह्य भी है यानी समस्त रहस्यों में समाया परम रहस्य है। गोपनीयताओं का गोपनीय तत्त्व है। पातंजलि दर्शन ने इसे सर्वविषयक, सर्वधाविषयक, तारक ज्ञान का नाम दिया। वेदों का भी यही कहना है- 'ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठाम्' अर्थात् ब्रह्मविद्या सभी विद्याओं को आधारशिला है।

सभी ज्ञान-सरिताओं की स्रोत और पोषण करने वाली है। सभी विद्याएँ इसी में प्रतिष्ठित हैं। अत्यंत सहज रूप से इस अलौकिक ज्ञान के विषय में समझा जा सकता है। इसे समझने के लिए निम्न घटना आपके लिए सहायक होगी। एक बार हम कुछ जिज्ञासुओं के सवालों का समाधान दे रहे थे श्रोताओं में एक बुद्धिजीवी सर्जन (डॉक्टर) भी बैठे थे।

ज्यों ही उन्होंने सत्संग-विचारों में नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा को देखना कठिन नहीं हैं; कठिन है तो ऐसे सच्चे ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु का मिलना, जिसने स्वयं तो परमात्मा को प्राप्त किया ही हो और जिज्ञासुओं को भी तत्क्षण परमात्मा के दर्शन कराने का सामर्थ्य रखता हो। अतः जिस भी मनुष्य के भीतर सच्ची जिज्ञासा है, उसके लिए ईश्वर का दर्शन होना एक सहज-सुगम घटना है।

अतः सच्चाई तो यह है कि ब्रह्म ज्ञान दुर्लभ नहीं; दुर्लभ तो है ऐसे ब्रह्मज्ञान प्रदायक तत्त्ववेता सतगुरु का मिलना, जो इस परम-विद्या का उद्घाटन हमारे भीतर कर सकें। कारण कि एक ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु ही इस ज्ञान के उद्घाटक हैं। ब्रह्मज्ञान की पहचान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्म ज्ञान-दीक्षा की विधि व इसके द्वारा प्राप्त अनुभूतियाँ शास्त्र सम्मत (जिसे शास्त्र माणित करें) होनी चाहिए। दीक्षा के समय, गुरु एक शवप्राय सूक्ष्म देह में शिवत्व का समावेश करते हैं- 'शिवाक्तिकरावेशाद्गुरुः शिष्यप्रबोधकः'- अपने चैतन्य शक्तिमय स्पर्श से शिष्य को जागृत करते हैं।

उसके जड़ केंद्रों में नवचेतना का संचार कर देते हैं। इसी के साथ उसके अंदर ब्रह्मज्ञान की प्रक्रिया का आरम्भ होता है। ब्रह्मज्ञानियों का सदा से उपदेश रहा है तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत्। अर्थात् सब प्रयत्नों द्वारा सर्वप्रथम गुरु-दी ग्रहण करो। जब जिज्ञासा पूर्ण सतगुरु के द्वारा दीक्षित होता है, तो उसे अपने अन्न्तजगत ब्रह्म ज्ञान का शिक्षा खोलकर उसे अंतर्मुखी बना देते हैं।

शिष्य अपने अंतर्जगत में प्रवेश कर अलौकिक दृश्यों और अनुभूतियों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है। इस जगत के कोटि कोटि दिव्य नज़ारे और अनुभूतियां साधक को सराबोर करने लगती हैं। यह आंतरिक प्रकाश या दृश्य कोई साधारण नहीं हैं। ये साक्षात् ब्रह्म का बहुविध झांकी है। अलौकिक से भी अलौकिक पारलौकिक है। ओजस्वी से भी ओजस्वी- महाओजस्वी है ! प्रखरतम और प्रगाढ़तम है। ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित होते ही साधक इन प्रकाशमयी दृश्यों को अपने भीतर प्रकट देख सकता है। केवल प्रकाश ही नहीं, सकल ब्रह्मांड के रंग-बिरंगे नज़ारे भी, अद्भुत छटा लिए, उसके भीतरी पटल पर जगमगा उठते हैं।

कबीर जी साधक के इन मनोहारी अनुभवों को शब्दों में कुछ यूँ कहते हैं। वास्तव में, हमारे भीतर तीन प्रमुख नदियां होती है- ईडा, पिगला और सुषुम्ना। इनमें से 'सुषुम्ना सबसे अधिक महिमावान मानी गई है। यह हमारे शिरोभाग (सिर के सबसे ऊँचे भाग) में स्थित ब्रह्मरंध्र से लेकर सीधे मेरुदण्ड के नुकीले अंत तक होती है। परन्तु जहाँ ईडा और पिंगला ।

प्राकृतिक रूप से जागृत होती हैं। वहाँ यह अलौकिक नाडी- सुधुम्ना। अवरुद्ध, निष्क्रिय और सुषुप्त ही रहती है। सतगुरु दीक्षा-क्रम में इसी आध्यात्मिक अंतर पथ को खोलते हैं। इस ब्रह्म नाड़ी को जीवित कर अब अगला पड़ाव हमारी इस जागृत सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा-प्रविषट का है। कैसी ऊर्जा? इसे ऋषियों ने 'आदिनाम' या 'वाक् कहा। गुरु साहिबानों ने इसे 'शब्द' या 'नाम' कहा, तो सूफी फकीरों ने 'क इलाही' कहा।

बाइबल ने इसे 'वर्ड' की संज्ञा दी, तो यूनानी तत्त्ववेताओं ने लोगों' की। यही हीब्रू भाषा में 'कैमरा', अरीमीनी में 'एमर' में 'ताओ' कहलाया। यह आंतरिक ऊर्जा अर्थात् आदिनाम इतने सम्बोधनों का स्वामी होते हुए भी अव्यक्त है। शब्दातीत का नाम अतीत है। जिव्हा से इसे पुकारा नहीं जा सकता। तभी प्रज्ञावान मनीषियों ने इसे 'नाम नाम' या 'अकथ कथा' भी कहा।

अध्यात्म जगत से सम्बन्ध रखने वाले अधिकतर लोग किसी विशेष मंत्र या प्रभु के किसी गुणवाचक नाम को ही 'शाश्वत नाम' समझ लेते है। उसी का सुमिरन करने लगते हैं। पर लिखित और जीवित शास्त्रों (संत-सद्गुरुओं) के अनुसार प्रभु का असल नाम शब्दों से परे है। ईश्वर का सनातन नाम संसार की किसी भी वर्णमाला में नहीं था जा सकता।

यह शब्दों की परिधि के बाहर है। एक आदि कंपन है। अविनाशी स्पंदन है, जो हमारे प्राणों में सूक्ष्म रूप से समाया हुआ है ठीक फूलों में बसी खुशबू की तरह। यह तो एक सूक्ष्म स्पंदन के जैसा है। एक अलौकिक विद्युत तरंग है, जो वासों में चलती रहती है। मौलाना रूमी के अनुभव के अनुसार यह 'जाने-जा' माने जानों की जान है। वेदों ने इसे 'प्राणस्य प्राण'-प्राणों का प्राण कहा है। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के समय यही नाम-तरंग सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। पर इसका सुपर्णा में प्रवेश अपने आप नहीं होता।

यह सूक्ष्म क्रिया भी केवल गुरु की कृपा से ही घटती है। कारण कि यह ऊर्जा भीतर समाई जरूर है, पर प्रकट नहीं है। हमारी वासों में है, परन्तु स्फुरित नहीं है प्राणों में है, पर प्राणित नहीं है। यही कारण है कि एक मनुष्य जीवनभर स्थूल वास-प्रवास ही लेता रहता है। उसके प्राण इंडिया- पिंगला में ही विहार करते रहते हैं पूर्ण गुरु जब हमें ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित करते हैं, तो इसी अप्रकट तरंग रूप नाम को हमारी सुषुम्णा में प्रकट कर देते हैं।

हमें तत्काल इस सूक्ष्म नाम की अनुभूति कराते हैं। इसी नाम का वास-प्रवास सुमिरन महापुरुषों ने सबसे श्रेष्ठ बताया है। विज्ञान का तीसरा चरण अनहद नाद' जब आदि-नाम सुषुम्ना में प्रवेश कर ऊपर की ओर उठता है, तो इस प्रक्रिया में अनहदनाद का प्रकटीकरण होता है। इससे पहले साधक इस नाद को सुन या प्राप्त नही कर सकता। यह नाद वास्तव में है क्या? दिव्य कोटि की ध्वनि-तरंगें एक विशेष प्रकार की ध्वनि-ऊर्जा।

इस नाद के प्रकट होते ही नाना सुर-लहरियाँ, राग-रागनियाँ शिष्य के अंतर्जगत में गूंजने लगती है 'बाजत अनह बाँसुरी...राग छत्तीसों होइ रहे, गरजत गगन गंभीर। मेघों की सी गड़गड़ाहट । घुंघरुओं और घंटियों की सी रुनक-झुनक । समुद्र की सी गर्जना! मृग, ढोल, नक्कारों का महानाद! बाँसुरी की सुरीली धुने। वीणा की झंकारें। ये ध्वनियाँ तब ही सुनती हैं, जब सुषुम्ना नाड़ी में नाम-तरंग प्रवेश कर जाती है। अर्थात् उसे (ब्रह्मरूप आदिनाम को) सुनना हो तो सुनो, बिना कानों के बादल की गरज की भांति, वृषभ के नाद की भांति, जलती हुई अग्नि की सरसराहट की भांति ! यह क्या सुनाई देता है? यह उसी की अनह ध्वनि है।

मत समझो वह (ब्रह्म)... सुनाई नहीं देता। अरे! वह श्रवणीय है। इस श्लोक में श्रषि ने अनहदनाद की विवेचना की है। वे कहते हैं- 'यह बिना कानों के ही श्रवणीय है। कारण कि यह बाहरी नहीं, आंतरिक ध्वनि है। कानों से परे है। जबकि देह विज्ञान के अनुसार हमारे कान बड़े समर्थ मंत्र हैं। लगभग चार लाख तरह की ध्वनियों को सुन लेते हैं।

आज के आविष्कृत जटिल यंत्रों से भी अधिक संवेदनशील हैं। पर तब भी ये अनहदनाद को सूक्ष्म धुनें सुनने में असमर्थ हैं। नाद को केवल ब्रह्म ज्ञान के इस वैज्ञानिक क्रम से ही अनुभव या श्रवण किया जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान का चौथा चरण 'अमृत' आइए, ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्रकट एक और दिव्य पदार्थ- 'अमृत' का रहस्योजागर करते हैं।

हमारे सिर के सबसे ऊँचे भाग में गगन मंडल है और उसमें हज़ार पत्तियों वाला कमल है। इसमें 'अमृत का कुआं' यानी बेहिसाब अमृत स्थित है। अन्य महात्माओं ने इसे ही अमृत-मंडल, आबे-हयात का चश्मा आदि नाम दिए। इस कमल स्थित अमृत-कुंड से निरन्तर बूंद-बूंद दिव्य अमृत झरता रहता है रस गगन गुफा में अजर झरे.... समुझि पड़े जब ध्यान धरे।।

पर इस अमृत की अनुभूति केवल ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा और उसकी साधना के द्वारा ही की जा सकती है। अमृत का यह रसमय पान ही जीवात्मा की जन्म-जन्मांतर की प्यास बुझाता है। उल्लेखनीय है कि ब्रह्म ज्ञान प्रदत्त ये सभी अनुभूतियाँ किसी भी प्रकार के दृष्टि-भ्रम, दिवा स्वप्न या मनोकल्पनाएँ नहीं हैं।

वास्तव में, ये तो- 'अभिव्यक्तिकराणि योग संपूर्ण योग (ब्रह्मज्ञान) के सूचक और लक्षण हैं। अक्सर ये तथ्यपरक भी होते हैं। साधक को कुछ संकेत देते हैं। इन्हें रहस्योद्घाटक या सत्य प्रकाश कहें, तो भी अतिशयोक्ति न होगी।

स्वामी आशुतोष

ब्रह्मज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान का तात्पर्य एक ही है। वह है ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म शब्द बृह' धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है- सर्वव्यापी, जिसका विस्तार सर्वत्र है। ज्ञान शब्द 'ज्ञा' धातु से निकला, जिसका अर्थ होता है, जानना। अतः उस सर्वव्यापी सत्ता- ब्रह्म को जानना अर्थात् उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना- ब्रह्म ज्ञान है। उसका साक्षात् दर्शन होना, उससे परिचय होना, मिलन होगा- यह ब्रह्म ज्ञान है !

'ब्रह्मविद्या' का 'ब्रह्म ज्ञान'- अंतर्जगत का एक शिरोमणि विज्ञान है। आर्ष ग्रंथों में इसे ही परा विद्या' कहकर सम्बोधित किया गया। गीता इसे राजयोग कहती है। इसकी स्तुति में स्वयं योगीराज श्री कृष्ण का कथन है 'राजविद्या राजगुह्यं- यह राजविद्या है अर्थात् सभी विद्याओं की राजेश्वरी या सम्राज्ञी है। यह राजगुह्य भी है यानी समस्त रहस्यों में समाया परम रहस्य है। गोपनीयताओं का गोपनीय तत्त्व है। पातंजलि दर्शन ने इसे सर्वविषयक, सर्वधाविषयक, तारक ज्ञान का नाम दिया। वेदों का भी यही कहना है- 'ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठाम्' अर्थात् ब्रह्मविद्या सभी विद्याओं को आधारशिला है।

सभी ज्ञान-सरिताओं की स्रोत और पोषण करने वाली है। सभी विद्याएँ इसी में प्रतिष्ठित हैं। अत्यंत सहज रूप से इस अलौकिक ज्ञान के विषय में समझा जा सकता है। इसे समझने के लिए निम्न घटना आपके लिए सहायक होगी। एक बार हम कुछ जिज्ञासुओं के सवालों का समाधान दे रहे थे श्रोताओं में एक बुद्धिजीवी सर्जन (डॉक्टर) भी बैठे थे।

ज्यों ही उन्होंने सत्संग-विचारों में नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा को देखना कठिन नहीं हैं; कठिन है तो ऐसे सच्चे ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु का मिलना, जिसने स्वयं तो परमात्मा को प्राप्त किया ही हो और जिज्ञासुओं को भी तत्क्षण परमात्मा के दर्शन कराने का सामर्थ्य रखता हो। अतः जिस भी मनुष्य के भीतर सच्ची जिज्ञासा है, उसके लिए ईश्वर का दर्शन होना एक सहज-सुगम घटना है।

अतः सच्चाई तो यह है कि ब्रह्म ज्ञान दुर्लभ नहीं; दुर्लभ तो है ऐसे ब्रह्मज्ञान प्रदायक तत्त्ववेता सतगुरु का मिलना, जो इस परम-विद्या का उद्घाटन हमारे भीतर कर सकें। कारण कि एक ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु ही इस ज्ञान के उद्घाटक हैं। ब्रह्मज्ञान की पहचान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्म ज्ञान-दीक्षा की विधि व इसके द्वारा प्राप्त अनुभूतियाँ शास्त्र सम्मत (जिसे शास्त्र माणित करें) होनी चाहिए। दीक्षा के समय, गुरु एक शवप्राय सूक्ष्म देह में शिवत्व का समावेश करते हैं- 'शिवाक्तिकरावेशाद्गुरुः शिष्यप्रबोधकः'- अपने चैतन्य शक्तिमय स्पर्श से शिष्य को जागृत करते हैं।

उसके जड़ केंद्रों में नवचेतना का संचार कर देते हैं। इसी के साथ उसके अंदर ब्रह्मज्ञान की प्रक्रिया का आरम्भ होता है। ब्रह्मज्ञानियों का सदा से उपदेश रहा है तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत्। अर्थात् सब प्रयत्नों द्वारा सर्वप्रथम गुरु-दी ग्रहण करो। जब जिज्ञासा पूर्ण सतगुरु के द्वारा दीक्षित होता है, तो उसे अपने अन्न्तजगत ब्रह्म ज्ञान का शिक्षा खोलकर उसे अंतर्मुखी बना देते हैं।

शिष्य अपने अंतर्जगत में प्रवेश कर अलौकिक दृश्यों और अनुभूतियों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है। इस जगत के कोटि कोटि दिव्य नज़ारे और अनुभूतियां साधक को सराबोर करने लगती हैं। यह आंतरिक प्रकाश या दृश्य कोई साधारण नहीं हैं। ये साक्षात् ब्रह्म का बहुविध झांकी है। अलौकिक से भी अलौकिक पारलौकिक है। ओजस्वी से भी ओजस्वी- महाओजस्वी है ! प्रखरतम और प्रगाढ़तम है। ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित होते ही साधक इन प्रकाशमयी दृश्यों को अपने भीतर प्रकट देख सकता है। केवल प्रकाश ही नहीं, सकल ब्रह्मांड के रंग-बिरंगे नज़ारे भी, अद्भुत छटा लिए, उसके भीतरी पटल पर जगमगा उठते हैं।

कबीर जी साधक के इन मनोहारी अनुभवों को शब्दों में कुछ यूँ कहते हैं। वास्तव में, हमारे भीतर तीन प्रमुख नदियां होती है- ईडा, पिगला और सुषुम्ना। इनमें से 'सुषुम्ना सबसे अधिक महिमावान मानी गई है। यह हमारे शिरोभाग (सिर के सबसे ऊँचे भाग) में स्थित ब्रह्मरंध्र से लेकर सीधे मेरुदण्ड के नुकीले अंत तक होती है। परन्तु जहाँ ईडा और पिंगला ।

प्राकृतिक रूप से जागृत होती हैं। वहाँ यह अलौकिक नाडी- सुधुम्ना। अवरुद्ध, निष्क्रिय और सुषुप्त ही रहती है। सतगुरु दीक्षा-क्रम में इसी आध्यात्मिक अंतर पथ को खोलते हैं। इस ब्रह्म नाड़ी को जीवित कर अब अगला पड़ाव हमारी इस जागृत सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा-प्रविषट का है। कैसी ऊर्जा? इसे ऋषियों ने 'आदिनाम' या 'वाक् कहा। गुरु साहिबानों ने इसे 'शब्द' या 'नाम' कहा, तो सूफी फकीरों ने 'क इलाही' कहा।

बाइबल ने इसे 'वर्ड' की संज्ञा दी, तो यूनानी तत्त्ववेताओं ने लोगों' की। यही हीब्रू भाषा में 'कैमरा', अरीमीनी में 'एमर' में 'ताओ' कहलाया। यह आंतरिक ऊर्जा अर्थात् आदिनाम इतने सम्बोधनों का स्वामी होते हुए भी अव्यक्त है। शब्दातीत का नाम अतीत है। जिव्हा से इसे पुकारा नहीं जा सकता। तभी प्रज्ञावान मनीषियों ने इसे 'नाम नाम' या 'अकथ कथा' भी कहा।

अध्यात्म जगत से सम्बन्ध रखने वाले अधिकतर लोग किसी विशेष मंत्र या प्रभु के किसी गुणवाचक नाम को ही 'शाश्वत नाम' समझ लेते है। उसी का सुमिरन करने लगते हैं। पर लिखित और जीवित शास्त्रों (संत-सद्गुरुओं) के अनुसार प्रभु का असल नाम शब्दों से परे है। ईश्वर का सनातन नाम संसार की किसी भी वर्णमाला में नहीं था जा सकता।

यह शब्दों की परिधि के बाहर है। एक आदि कंपन है। अविनाशी स्पंदन है, जो हमारे प्राणों में सूक्ष्म रूप से समाया हुआ है ठीक फूलों में बसी खुशबू की तरह। यह तो एक सूक्ष्म स्पंदन के जैसा है। एक अलौकिक विद्युत तरंग है, जो वासों में चलती रहती है। मौलाना रूमी के अनुभव के अनुसार यह 'जाने-जा' माने जानों की जान है। वेदों ने इसे 'प्राणस्य प्राण'-प्राणों का प्राण कहा है। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के समय यही नाम-तरंग सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। पर इसका सुपर्णा में प्रवेश अपने आप नहीं होता।

यह सूक्ष्म क्रिया भी केवल गुरु की कृपा से ही घटती है। कारण कि यह ऊर्जा भीतर समाई जरूर है, पर प्रकट नहीं है। हमारी वासों में है, परन्तु स्फुरित नहीं है प्राणों में है, पर प्राणित नहीं है। यही कारण है कि एक मनुष्य जीवनभर स्थूल वास-प्रवास ही लेता रहता है। उसके प्राण इंडिया- पिंगला में ही विहार करते रहते हैं पूर्ण गुरु जब हमें ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित करते हैं, तो इसी अप्रकट तरंग रूप नाम को हमारी सुषुम्णा में प्रकट कर देते हैं।

हमें तत्काल इस सूक्ष्म नाम की अनुभूति कराते हैं। इसी नाम का वास-प्रवास सुमिरन महापुरुषों ने सबसे श्रेष्ठ बताया है। विज्ञान का तीसरा चरण अनहद नाद' जब आदि-नाम सुषुम्ना में प्रवेश कर ऊपर की ओर उठता है, तो इस प्रक्रिया में अनहदनाद का प्रकटीकरण होता है। इससे पहले साधक इस नाद को सुन या प्राप्त नही कर सकता। यह नाद वास्तव में है क्या? दिव्य कोटि की ध्वनि-तरंगें एक विशेष प्रकार की ध्वनि-ऊर्जा।

इस नाद के प्रकट होते ही नाना सुर-लहरियाँ, राग-रागनियाँ शिष्य के अंतर्जगत में गूंजने लगती है 'बाजत अनह बाँसुरी...राग छत्तीसों होइ रहे, गरजत गगन गंभीर। मेघों की सी गड़गड़ाहट । घुंघरुओं और घंटियों की सी रुनक-झुनक । समुद्र की सी गर्जना! मृग, ढोल, नक्कारों का महानाद! बाँसुरी की सुरीली धुने। वीणा की झंकारें। ये ध्वनियाँ तब ही सुनती हैं, जब सुषुम्ना नाड़ी में नाम-तरंग प्रवेश कर जाती है। अर्थात् उसे (ब्रह्मरूप आदिनाम को) सुनना हो तो सुनो, बिना कानों के बादल की गरज की भांति, वृषभ के नाद की भांति, जलती हुई अग्नि की सरसराहट की भांति ! यह क्या सुनाई देता है? यह उसी की अनह ध्वनि है।

मत समझो वह (ब्रह्म)... सुनाई नहीं देता। अरे! वह श्रवणीय है। इस श्लोक में श्रषि ने अनहदनाद की विवेचना की है। वे कहते हैं- 'यह बिना कानों के ही श्रवणीय है। कारण कि यह बाहरी नहीं, आंतरिक ध्वनि है। कानों से परे है। जबकि देह विज्ञान के अनुसार हमारे कान बड़े समर्थ मंत्र हैं। लगभग चार लाख तरह की ध्वनियों को सुन लेते हैं।

आज के आविष्कृत जटिल यंत्रों से भी अधिक संवेदनशील हैं। पर तब भी ये अनहदनाद को सूक्ष्म धुनें सुनने में असमर्थ हैं। नाद को केवल ब्रह्म ज्ञान के इस वैज्ञानिक क्रम से ही अनुभव या श्रवण किया जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान का चौथा चरण 'अमृत' आइए, ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्रकट एक और दिव्य पदार्थ- 'अमृत' का रहस्योजागर करते हैं।

हमारे सिर के सबसे ऊँचे भाग में गगन मंडल है और उसमें हज़ार पत्तियों वाला कमल है। इसमें 'अमृत का कुआं' यानी बेहिसाब अमृत स्थित है। अन्य महात्माओं ने इसे ही अमृत-मंडल, आबे-हयात का चश्मा आदि नाम दिए। इस कमल स्थित अमृत-कुंड से निरन्तर बूंद-बूंद दिव्य अमृत झरता रहता है रस गगन गुफा में अजर झरे.... समुझि पड़े जब ध्यान धरे।।

पर इस अमृत की अनुभूति केवल ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा और उसकी साधना के द्वारा ही की जा सकती है। अमृत का यह रसमय पान ही जीवात्मा की जन्म-जन्मांतर की प्यास बुझाता है। उल्लेखनीय है कि ब्रह्म ज्ञान प्रदत्त ये सभी अनुभूतियाँ किसी भी प्रकार के दृष्टि-भ्रम, दिवा स्वप्न या मनोकल्पनाएँ नहीं हैं।

वास्तव में, ये तो- 'अभिव्यक्तिकराणि योग संपूर्ण योग (ब्रह्मज्ञान) के सूचक और लक्षण हैं। अक्सर ये तथ्यपरक भी होते हैं। साधक को कुछ संकेत देते हैं। इन्हें रहस्योद्घाटक या सत्य प्रकाश कहें, तो भी अतिशयोक्ति न होगी।

स्वामी आशुतोष

पुराण डेस्क

पुराण डेस्क