कितना सफल है भारत का लोकतंत्र? लोकतंत्र सूचकांक (Democracy Index) में भारत की फिसलती स्थिति

स्टोरी हाइलाइट्स

भारत में लोकतंत्र लगातार परिपक्व होता जा रहा है लेकिन बीच-बीच में यह सवाल उठता रहता है कि भारत में लोकतंत्र कितना सफल है? फोन नंबर दोभारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में चुनावों को एक उत्सव की भाँति लिया जाता है। भारत के लोकतंत्र की वैश्विक प्रतिष्ठा भी है और हमारा निर्वाचन आयोग कई विकासशील एवं अल्प-विकसित देशों में होने वाले चुनावों के संचालन में सहयोग भी देता है।

लोकतंत्र सूचकांक (Democracy Index) में भारत की स्थिति

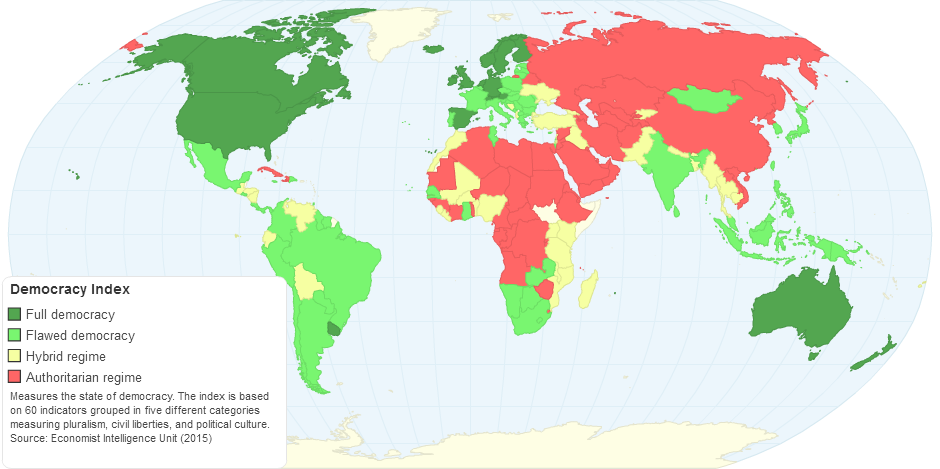

लंदन स्थित द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हर साल दुनियाभर के देशों के लिये डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी लोकतंत्र सूचकांक जारी करता है। 2018 के लिये 167 देशों का यह सूचकांक जारी किया गया और इसमें भारत को 41वें स्थान पर रखा गया । 2019 के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 51वें स्थान पर फिसल गया, 2018 में भारत के अंक 7.23 थे, जो घटकर 6.90 रह गए|

द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट ग्रुप का एक हिस्सा है जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। यह दुनिया के बदलते हालात पर नज़र रखती है और दुनिया की आर्थिक-राजनीतिक स्थिति के पूर्वानुमान द्वारा देश विशेष की सरकार को खतरों से आगाह करती है। democracy index पहली बार 2006 में प्रकाशित किया गया था. फिर 2008, 2010 और इसके बाद के सालों में इसे अपडेट किया गया. ये इंडेक्स पांच अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत 60 संकेतकों पर आधारित है, जो बहुलवाद (pluralism), नागरिक स्वतंत्रता (civil liberties) और राजनीतिक संस्कृति (political culture) की स्थिति का पता करता है.

पाँच पैमानों पर दी जाती है रैंकिंग

इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन पाँच पैरामीटर्स पर किया गया है- चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद (Pluralism), सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक आज़ादी। गौरतलब है कि ये सभी पैमाने एक-दूसरे से जुड़े हैं और इन पाँचों पैमानों के आधार पर ही किसी भी देश में मुक्त और स्वच्छ चुनाव और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिति का पता लगाया जाता है।

चुनाव के संबंध में शामिल होते हैं ये सवाल

क्या राष्ट्रीय चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं?

मतदाताओं की सुरक्षा

सरकार पर विदेशी शक्तियों का प्रभाव

नीतियों को लागू करने के लिए सिविल सर्वेंट्स की क्षमता

डेमोक्रेसी, इंडेक्स के आधार पर क्या है

भारत के मामले में क्या कहती है रिपोर्ट

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में नागरिकों की आजादी की स्थिति एक साल में कम हुई है. लोकतांत्रिक सूची में यह गिरावट देश में नागरिक स्वतंत्रता के ह्रास के कारण आई है. सूची में चीन 153वें स्थान पर है. नार्वे शीर्ष पर व उत्तर कोरिया सबसे नीचे है.

लोकतंत्र के विभिन्न पैमानों पर भारत की स्थिति

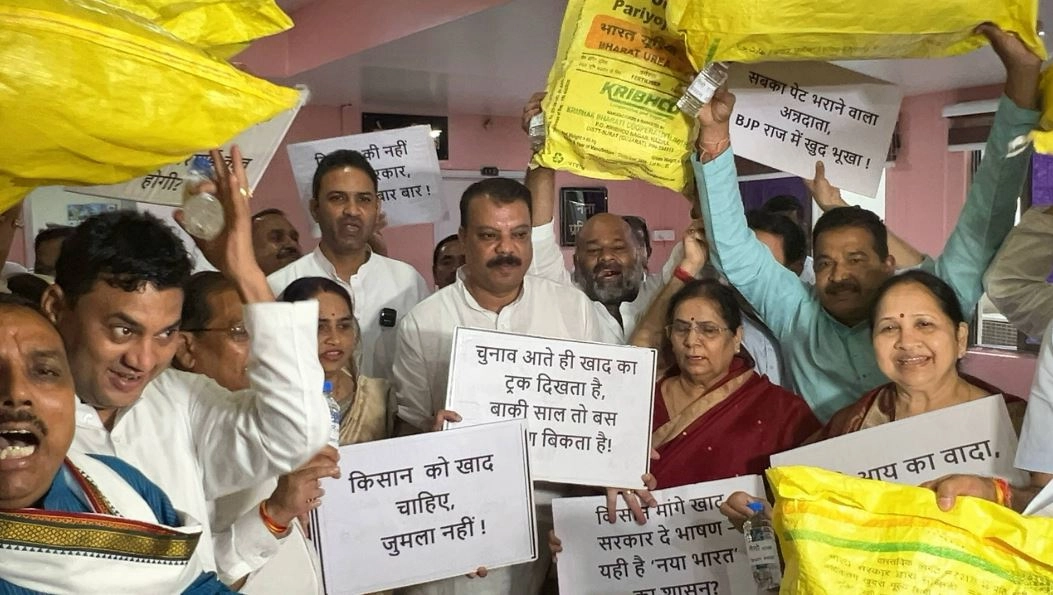

रिपोर्ट के मुताबिक पहचान की राजनीति भारतीय राजनीति की प्रमुख विशेषता है। यानी यहाँ किसी भी पार्टी के एक चेहरे के आधार पर वोट डालने का चलन प्रभावी रूप से है। यही कारण है कि एक सामान्य उम्मीदवार जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है, उसे अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिये बहुत संघर्ष करना पड़ता है।रिपोर्ट में भारत की मुक्त और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया की प्रशंसा भी की गई है। रिपोर्ट में भारत सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराहट पर भी चिंता जताई गई है। साथ ही, किसानों, रोज़गार और संस्थागत सुधार के मामले में सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया गया है।

कितना सफल है भारत का लोकतंत्र?

अपने 72 वर्षों के सफर में भारत का लोकतंत्र कितना सफल रहा, यह देखने के लिये इन वर्षों का इतिहास, देश की उपलब्धियाँ, देश का विकास, सामाजिक-आर्थिक दशा, लोगों की खुशहाली आदि पर गौर करने की ज़रूरत है। भारत का लोकतंत्र बहुलतावाद पर आधारित राष्ट्रीयता की कल्पना पर आधारित है। यहाँ की विविधता ही इसकी खूबसूरती है। सिर्फ दक्षिण एशिया को ही लें तो, भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के बीच यह अंतर है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में उनके विशिष्ट धार्मिक समुदायों का दबदबा है। लेकिन, धर्मनिरपेक्षता भारत का एक बेहद सशक्त पक्ष रहा है। सूचकांक में भारत का पड़ोसी देशों से बेहतर स्थिति में होने के पीछे यह एक बड़ा कारण है।

पिछले 72 सालों में देश ने प्रगति की है, काफी विकास किया है। देशवासियों का जीवन-स्तर पहले से बेहतर हुआ है। सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग एक ही समाज में एक साथ रहते हैं। कृषि, औद्योगिक विकास, शिक्षा, चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों में भारत ने कामयाबी हासिल की है। अर्थव्यवस्था के मामले में हम दुनिया की छठी बड़ी शक्ति हैं। आज हमारे पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है। लेकिन किसी लोकतंत्र की सफलता को आँकने के लिये ये पर्याप्त नहीं हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि देश का विकास तो हुआ है, लेकिन देखना यह होगा कि विकास किन वर्गों का हुआ। सामाजिक समरसता के धरातल पर विकास का यह दावा कितना सटीक बैठता है। दरअसल, किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार ने गरीबी, निरक्षरता, सांप्रदायिकता, लैंगिक भेदभाव और जातिवाद को किस हद तक समाप्त किया है। लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है और सामाजिक तथा आर्थिक असमानता को कम करने के क्या-क्या प्रयास हुए हैं।

इन सभी मोर्चों पर भारत का प्रदर्शन कोई बहुत उल्लेखनीय तो नहीं ही रहा है।

क्या है वर्तमान स्थिति?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की बड़ी आबादी अभी भी स्वास्थ्य, पोषण, स्कूली शिक्षा और स्वच्छता से वंचित है। दूसरी तरफ, देश का एक तबका ऐसा है जिसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है।

विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार, भारत की राष्ट्रीय आय का 22 फीसदी हिस्से पर सिर्फ 1 फीसदी लोगों का कब्ज़ा है और यह असमानता लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूह Oxfam के मुताबिक, भारत के इस 1 फीसदी समूह ने देश के 73 फीसदी धन पर कब्ज़ा किया हुआ है।

लैंगिक भेदभाव भी बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। वैश्विक स्त्री-पुरुष समानता सूचकांक में भारत 129 देशों में से 95वें पायदान पर है. इस तरह से लैंगिक समानता सूचकांक की हालिया सूची में भारत घाना, रवांडा और भूटान जैसे देशों से भी पीछे है.बता दें कि यह सूचकांक गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कार्यस्थल पर समानता जैसे पहलुओं का आंकलन करता है. सतत विकास लक्ष्य लैंगिक सूचकांक को ब्रिटेन की इक्वल मेजर्स 2030 ने तैयार किया है.

लोकतंत्र का चौथा खंभा माने जाने वाले मीडिया की आज़ादी भी सवालों के घेरे में है।

इन 72 वर्षों में अन्य बातों के अलावा सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और कट्टरवाद को भी प्रश्रय मिला। इसकी वज़ह से असहिष्णुता की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। जातिवाद की जड़ें लगातार गहरी होती जा रही हैं।

निस्संदेह इस तरह की परिस्थितियाँ लोकतंत्र की कामयाबी की राह में बाधक बनती है।

बहुत कुछ करना बाकी है

लोकतंत्र की कामयाबी के लिये ज़रूरी है कि सरकार अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करे। विकास के तमाम दावों के बावजूद देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी आदि बेहद गंभीर समस्याएँ है। आज़ादी के 72 सालों बाद भी करोड़ों लोग दयनीय जीवन जीने को मजबूर हैं।

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लोकतांत्रिक शासन-पद्धति के अंग होते हैं, लेकिन इन तीनों में ही अव्यवस्था का बोलबाला है और ये बेहद दबाव में काम करती हैं।

जनता की भागीदारी की कमी की वज़ह से ही हमारा लोकतंत्र महज एक ‘चुनावी लोकतंत्र’ बनकर रह गया है। चुनाव में मतदान का प्रयोग एक अधिकार के रूप में नहीं, एक कर्त्तव्य के रूप में किया जाने लगा है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर बुनियादी सवाल कहीं पीछे छूट गए हैं और लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और लोकतांत्रिक संस्कृति को विकसित करने के लिये पहले बुनियादी समस्याओं को हल किया जाना ज़रूरी है ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाया जा सके।