शिक्षा में बदलाव का समय...

यह एक विचित्र स्थिति है कि हम वर्षों से जिस शिक्षा व्यवस्था को कोसे जा रहे हैं उसी को अपनाए हुए भी हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सुधार की कोशिशें नहीं की गईं, लेकिन यह भी सच है कि सुधार की तमाम कोशिशों का कोई ठोस और कारगर नतीजा अभी तक सामने आ नहीं पाया। कालेजों और विश्वविद्यालयों से बहुत बड़ी संख्या में युवा डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं और उनमें से कुछ ही किसी कामकाज में लगकर आत्मनिर्भर हो पा रहे हैं।

बड़ी संख्या में युवा या तो पढ़-लिखकर बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं या फिर अपनी रुचि और अपेक्षाओं के प्रतिकूल काम कर रहे हैं। इतने सुधारों के बाद भी अगर यह स्थिति है तो इसका कारण क्या है, इस पर गौर किया जाना चाहिए। सारे सुधारों के बाद आज हमारे सामने जो शिक्षा व्यवस्था है उसे सरसरी तौर पर देखने से ही यह बात साफ हो जाती है कि कुछ मूलभूत परिवर्तन जो किए जाने चाहिए थे, हमारी शिक्षा व्यवस्था में आज तक नहीं किए जा सके हैं।

शिक्षा व्यवस्था में दक्षता विकास की जो व्यवस्था होनी चाहिए उसका केवल राजनेता और शिक्षाविद ही नहीं, शिक्षक और अभिभावक भी अभाव महसूस करते हैं। सभी चाहते हैं कि इस संदर्भ में कोई व्यवस्था बने, लेकिन सारी कोशिशों के बाद घूम-फिर कर फिर वहीं आ जाते हैं।

पिछली सरकार ने माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में बड़े बदलाव किए, लेकिन ये बदलाव न केवल निरर्थक, बल्कि नुकसानदेह भी साबित हुए। यहां तक कि खुद स्कूलों में ही इसके खिलाफ बातें होने लगीं और भविष्य के लिए तैयारी के नाम पर कई जगह भीतर ही भीतर समानांतर व्यवस्थाएं तक बनने लगीं। क्योंकि एक्टिविटीज के नाम पर केवल छात्रों और अभिभावकों पर काम और खर्च का बोझ बढ़ा दिया गया और वह भी यह सोचे बगैर कि आखिर इससे उनकी सृजनशीलता में क्या विकास होगा।

शिक्षक कुछ भी करने को कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं और छात्र जैसे-तैसे अपने अभिभावकों या साथियों की मदद से उसे करके जमा भी करा देते हैं। यहां तक कि कुछ लोग छात्रों के प्रोजेक्ट बनाने का ही व्यवसाय खोलकर बैठ गए हैं। क्या इस व्यवस्था से नए दौर के युवाओं में किसी दक्षता का विकास संभव है और वह भी आज की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप?

अगर कोई ऐसा सोचता है तो यह सही नहीं। इसके पहले कि हम सारा दोष शिक्षा व्यवस्था और उसकी प्रणाली के ही सिर मढ़ें, हमें इसके कारणों पर गौर करना होगा। क्या यह सही नहीं है कि आज गलाकाट प्रतिस्पर्धा के दौर में हर परीक्षा के बाद प्राप्तांकों का आंकड़ा ही अंत में सबके काम आता है और प्राप्तांकों का यह आंकड़ा स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ही सौ प्रतिशत तक चला जाता है। इंजीनियरिंग और मेडिकल आदि कोर्सों में प्रवेश की प्रक्रिया को तो और भी ज्यादा दुरूह बना दिया गया है।

यह स्थिति छात्रों पर अधिक से अधिक अंक बटोरने की होड़ में फंसने के लिए दबाव डालती है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि इस व्यवस्था में सब तो नंबरों का खेल है। ऐसी स्थिति में वे करें भी क्या? मध्यवर्गीय युवा की मजबूरी यह है कि वह अभी भी नौकरी के अलावा कुछ और आसानी से सोच नहीं पाता। यह सोच ही उसे प्राप्तांकों की होड़ में ले जाती है, जिसमें फंसने के बाद वह असली काम यानी स्किल डेवलपमेंट भूल जाता है। युवाओं में शिक्षा के दौरान दक्षता के विकास की बात होनी चहिये ।

यह आज के समय की एक अनिवार्यता है। यह अच्छा ही होगा। क्योंकि किसी भी देश के दीर्घकालिक और स्थायी विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसमें दक्षता का विकास अनिवार्य है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो न केवल लोगों को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाए, बल्कि इसके लिए प्रेरित भी करे। चाहे निजी क्षेत्र में हो या सरकारी, नौकरियों से लोगों की निर्भरता घटाए। दक्षता विकास के लिए केवल कोर्स में थोड़े-बहुत बदलाव से काम नहीं चलेगा।

पाठ्यक्रम और शिक्षा व्यवस्था को तो लगभग पूरा बदलना ही पड़ेगा, जरूरत इस बात की भी है कि उद्यमिता की भावना को बढ़ावा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे युवाओं में उद्यमिता की भावना की कोई कमी है। गौर करें तो भारतीय जनमानस में उद्यमिता की भावना को बुनियादी तौर पर जुड़ा पाएंगे। हमारे यहां एक कहावत में खेती को उत्तम माना गया है। जब खेती को उत्तम माना जाता था तब निश्चित रूप से एक ऐसा दौर रहा होगा जब खेती के लिए अच्छा माहौल रहा होगा और किसी भी स्थिति में किसानों के आत्महत्या करने जैसी नौबत नहीं आती होगी। खेती से अपने-आप कई तरह के उद्यम जुड़ जाते हैं।

महात्मा गांधी ने भी बार-बार ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की थी। खेती और उद्योगों की ओर आज भी युवाओं का आकर्षण कुछ कम नहीं है, लेकिन उन्हें इनसे तोड़ने का काम करते हैं ब्रिटिश दौर के वे कानून जो उन पर अनावश्यक अवरोध थोपते हैं और वे स्थितियां जो उन्हें विकास की ओर बढ़ने से रोकती हैं। खासकर औद्योगिक क्षेत्र पर विभिन्न कानूनों के जरिये लालफीताशाही इस तरह हावी है कि किसी नए आदमी के लिए व्यवसाय में उतरना आसान काम नहीं है।

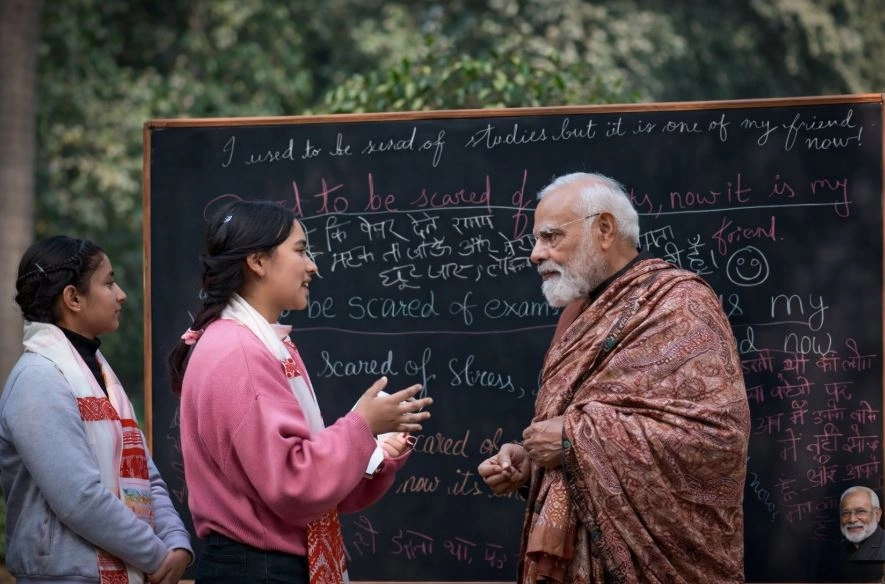

बुनियादी ढांचे का अभाव खेती और उद्योग, दोनों ही क्षेत्रों में एक बड़ी बाधा है। ये दोनों ही स्थितियां इन क्षेत्रों के लिए युवाओं का उत्साह बढ़ाने के बजाय उन्हें हतोत्साहित करती हैं। देश में ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए कि लोग इनकी ओर आकर्षित हों, तभी दक्षता विकास वाली शिक्षा में पूरे मन से लग सकेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार के आने के साथ ही इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास शुरू हो गए हैं और देश का माहौल बदल भी रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में स्थितियां काफी भिन्न होंगी।